作科所创制出谷子紧凑株型新种质

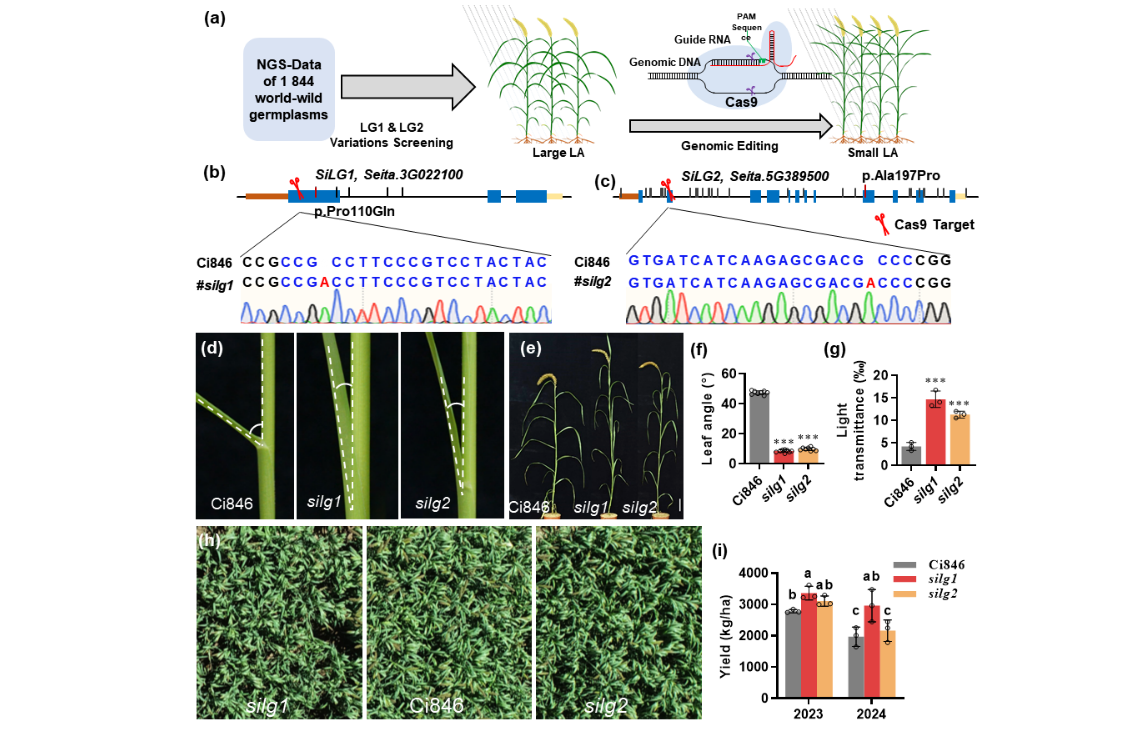

3月25日,中国农业科学院作物科学研究所特色农作物优异种质资源发掘与创新利用团队通过基因编辑技术成功创制出小叶夹角、株型紧凑的谷子新种质,为提升谷子密植条件下的光能利用效率和高产稳产提供了重要遗传材料。相关成果在线发表在《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology Journal)》上。

谷子是起源于我国的粮饲兼用杂粮作物,具有营养全面均衡,耐旱耐贫瘠,C4高光效特性,是北方干旱、半干旱地区主要栽培作物之一。长期以来,提高种植密度是作物单产提升的关键栽培措施,但由于谷子栽培品种株型松散、叶夹角较大,高密度种植通常导致植株间竞争加剧,光合能力不足以及结实率下降,限制了作物产量的提升。因此,创制紧凑株型新种质,对推动谷子大面积单产提升有着重要作用。

研究团队通过对谷子核心种质资源的叶夹角关键基因优异单倍型鉴定分析,发现自然变异中不存在谷子小叶夹角的优异等位基因变异。随后,研究团队以Ci846为受体,利用基因编辑技术,靶向编辑调控谷子叶夹角的关键基因SiLG1和SiLG2,创制了2个紧凑株型的突变体 silg1 和 silg2 。研究结果表明,两类突变体叶夹角分别比对照减小约5/6和4/5,透光率分别提高了10.5‰和7.1‰。在山西大同地区田间试验显示,两突变体产量分别较对照可提高20%和9.6%以上,展现出良好的增产潜力。进一步研究发现,SiLG1和SiLG2可通过生长素合成及信号通路关键基因SiTAR2、SiDAO、SiARFs 等参与促进叶舌发育,从而调控植株叶片夹角变化。该研究为谷子紧凑株型育种改良提供了新视角和重要基因靶点,对促进谷子产量提升具有重要意义。

作科所博士研究生张仁梁为论文的第一作者,贾冠清研究员、刁现民研究员为论文共同通讯作者。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、作物基因资源与育种全国重点实验室、国家谷子高粱产业技术体系、中国农业科学院科技创新工程等项目资助。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.70037